O director de fotografia de Zodiac, Harris Savides, declarou à American Cinematographer: "Part of the approach on Zodiac was to make it look mundane enough for people to accept that what they’re watching is the truth. We didn’t want to hype anything or design anything to be seductive."

O director de fotografia de Zodiac, Harris Savides, declarou à American Cinematographer: "Part of the approach on Zodiac was to make it look mundane enough for people to accept that what they’re watching is the truth. We didn’t want to hype anything or design anything to be seductive."E assim se lança mais uma acha para a fogueira das realidades: poderá um filme que é "fotografado" numa câmara digital (Thomson Viper FilmStream), que grava a imagem directamente em ficheiros informáticos num disco-rígido, dar ao espectador uma sensação de que o que estão a ver é verdade?

Ao visionar o filme, uma das características da imagem que salta à vista são as cenas a baixa luz sem o grão que normalmente se tem quando rodado em película. Por outro lado, em cenas de noite, em ruas escuras ou terrenos mais abandonados, o horizonte longíquo da cidade tem mais luz do que o que se passa em primeiro plano, o que é o contrário do que normalmente se captava em filme, pois os projectores que eram precisos para iluminar a cena e imprimir a imagem davam necessariamente mais leitura ao que estivesse em primeiro plano (apesar de que nos últimos anos películas mais rápidas e sensíveis já permitissem outro género de filmagem à noite, a baixa luz e quase sem grão). Mas há quem diga igualmente que gosta do grão da película, que adora particularmente o visual do 16mm transferido para 35 que aumenta substancialmente o tal grão. E há quem afirme que esse look é mais real, e que o digital é artificial.

Pessoalmente penso que a questão da realidade da imagem não está no seu suporte, mas no que é filmado. E por sua vez o que é filmado é por vezes mais real quanto mais artificial. Aliás, muitos dos efeitos especiais hoje em dia são usados não para encher o olho do espectador com os seus artifícios mas, escondendo-se, apagar os seus efeitos, e tornar mais real o que se vê na imagem.

Pessoalmente penso que a questão da realidade da imagem não está no seu suporte, mas no que é filmado. E por sua vez o que é filmado é por vezes mais real quanto mais artificial. Aliás, muitos dos efeitos especiais hoje em dia são usados não para encher o olho do espectador com os seus artifícios mas, escondendo-se, apagar os seus efeitos, e tornar mais real o que se vê na imagem.

The Lady from Shanghai /A Dama de Xangai (1947)

The Lady from Shanghai /A Dama de Xangai (1947) Touch of Evil / A Sede do Mal (1958)

Touch of Evil / A Sede do Mal (1958) Chimes at Midnight /As Badaladas da Meia-Noite (1965)

Chimes at Midnight /As Badaladas da Meia-Noite (1965)

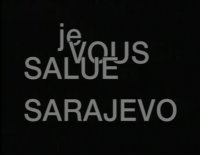

Em boa verdade, aquilo que acontece é algo de eminentemente — e, apetece dizer: exclusivamente — cinematográfico: assistimos a uma pura duração (4 minutos e 43 segundos), quer dizer, a um tempo linear que se reproduz como tal na aliança vital da imagem e do som, da banda-imagem e da banda-som. O cinema é, então, em sentido físico e metafísico, uma ocupação do tempo. E o tempo, provavelmente, é sempre verdade.

Em boa verdade, aquilo que acontece é algo de eminentemente — e, apetece dizer: exclusivamente — cinematográfico: assistimos a uma pura duração (4 minutos e 43 segundos), quer dizer, a um tempo linear que se reproduz como tal na aliança vital da imagem e do som, da banda-imagem e da banda-som. O cinema é, então, em sentido físico e metafísico, uma ocupação do tempo. E o tempo, provavelmente, é sempre verdade.